| |

LA MOSTRA

Organizzatore:

Museo Storico Didattico della Tappezzeria "Vittorio

Zironi"

Curatrice:

Dott.ssa Francesca

Ghiggini Storico dell'Arte

Direzione generale:

Francesco Zironi

Progetto allestimenti:

Zironi Architetti

Con il Patrocinio di:

Comune di Bologna - Quartiere Saragozza

Partner:

Edizioni NuovaS1

Sponsor Tecnico:

Copisteria Collegio di Spagna

INTRODUZIONE

STORICA ALLA MOSTRA

I

disegni e le fotografie d'epoca di gioielli oggetto di questo studio fanno

parte della donazione effettuata nel 1994 al Museo della Tappezzeria

“Vittorio Zironi” di Bologna dalla signora Flavia Cavazza, che volle fare

qui pervenire una gran parte dei documenti di proprietà della nonna paterna,

la contessa Lina Bianconcini Cavazza, patronessa e direttrice del settore

Merletti e Ricami antichi della Società Aemilia Ars. I

disegni e le fotografie d'epoca di gioielli oggetto di questo studio fanno

parte della donazione effettuata nel 1994 al Museo della Tappezzeria

“Vittorio Zironi” di Bologna dalla signora Flavia Cavazza, che volle fare

qui pervenire una gran parte dei documenti di proprietà della nonna paterna,

la contessa Lina Bianconcini Cavazza, patronessa e direttrice del settore

Merletti e Ricami antichi della Società Aemilia Ars.

Come è noto, la Società venne fondata a Bologna il 3 dicembre 1898 per

iniziativa di un gruppo di notabili ed intellettuali e con la direzione

artistica di Alfonso Rubbiani, allo scopo di riqualificare e dare nuovo

impulso alle Arti Applicate emiliane; la struttura originaria comprendeva

numerosi settori di produzione, tra i quali la gioielleria, che vennero

chiusi nel 1903, quando il presidente Francesco Cavazza decise di puntare

esclusivamente su quella che già si era rivelata “(...) prediletta dal

pubblico (...) cioè l’industria dei merletti e ricami a punto antico”.

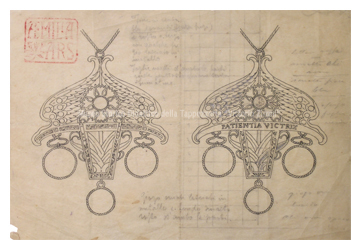

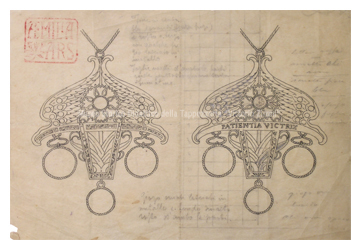

La maggior parte delle immagini dei gioielli appaiono contrassegnate dal

timbro in inchiostro rosso o azzurro oppure dal marchio a secco di Aemilia

Ars; la firma di Alfonso Rubbiani non appare mai nei disegni ma il suo

acronimo o la sua sigla spesso appare nei cartoncini di supporto delle

fotografie d’epoca, mentre è più frequente la firma di Alberto Pasquinelli,

l’unico artista della cerchia di Aemilia Ars che, contrariamente a quella

che era la consuetudine della Società, appare attivo in questo settore.

Il ruolo di Rubbiani nella fase ideativa della gioielleria di Aemilia Ars si

è potuto comunque meglio definire per la presenza nello stesso fondo di

diciannove Schede descrittive manoscritte nelle quali si riconosce la sua

grafia, dove sono illustrate le fonti iconografiche, letterarie o storiche

di altrettanti disegni di gioielli, copiati da monili presenti in dipinti di

pittori del Rinascimento italiano, oppure ispirati a motivi figurativi del

passato, e definiti “Originale di Aemilia Ars - Tipo Rinascenza” e, infine,

di nuova concezione “Originale di Aemilia Ars”. Per la natura sintetica

delle descrizioni, spesso non è stato possibile riconoscere l’immagine di

riferimento e, inoltre, è certo che alcuni disegni furono dispersi in un

periodo non precisato.

Per la catalogazione di tutte le immagini sicuramente prodotte della Società

Aemilia Ars ma non citate da Rubbiani, si è però deciso di mantenere questa

divisione: sono stati quindi riuniti i disegni che presentano note

dell’autore che riferisce le fonti iconografiche o i pittori di riferimento,

le immagini dei monili che rivelano caratteristiche ispirate a motivi

decorativi del passato e, infine, quelle che seguono le tendenze più

innovative della gioielleria europea della fine dell’Ottocento e l’inizio

del Novecento.

Nella prima categoria rientrano le immagini, i disegni e le fotografie

dell’epoca di questi , che replicano monili presenti in dipinti di autori

del Rinascimento, conservati nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, tra i

quali il già noto pendente esemplato sul gioiello indossato da Santa Cecilia

nella pala Estasi di Santa Cecilia di Raffaello Sanzio. Del pendente vennero

eseguite numerose redazioni, tutte conservate in collezioni private, ad

eccezione dell’esemplare di proprietà del British Museum di Londra, fino ad

ora attribuito all’orafo bolognese Luigi Marchi, titolare della ditta Luigi

Marchi e figlio. Ricerche condotte in occasione di questo studio presso

l’Archivio Storico della Camera di Commercio ed Arti di Bologna hanno

rivelato che, in realtà, Luigi Marchi decise di ritirarsi dall’attività

lavorativa nel 1895, per lasciare la ditta al figlio, Raffaele Angelo che,

pertanto, fu l’autore del monile e l’orafo di riferimento della Società.

Nelle Schede descrittive sono anche citati i due disegni che riproducono

preziosi presenti in due pale d’altare realizzate da Francesco Raibolini

detto il Francia, riconosciuti nella Pala Felicini e nella Pala de’ Manzuoli,

ancora conservate nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, e il disegno di un

pendente ispirato a quello indossato da Giovanna Tornabuoni nell’episodio La

nascita di San Giovanni Battista, svolto da Domenico Ghirlandaio nel coro

della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. Sono stati inseriti in questa

categoria i bozzetti di due pendenti firmati da Alberto Pasquinelli: per uno

di questi, corredato da note che lo riferiscono ad un monile raffigurato in

un dipinto di Hugo Van Der Goes, non è stato possibile rintracciare il

modello di riferimento mentre il secondo, tratto “Da un quadro di Amico

Aspertini”, sembra richiamare la struttura del fermaglio del piviale

indossato da Sant’Agostino (o San Gregorio) nella pala Madonna con il

Bambino e i santi Agostino (Gregorio?), Nicola di Bari e Lucia, conservata

nella chiesa bolognese di San Martino Maggiore.

I disegni di pendenti che rientrano nella categoria “Tipo Rinascenza” si

sono in qualche caso rivelati ispirati ad opere, due decorazioni parietali

ma anche la Lampada Votiva della Pace dei Popoli, realizzate da artisti

della gilda di San Francesco su ispirazione di Alfonso Rubbiani durante i

restauri delle cappelle absidali della basilica di San Francesco a Bologna;

un monile, raffigurato in due fotografie dell’epoca, che presenta nel verso

un particolare dello stemma della famiglia Bevilacqua Ariosti di Bologna,

l’ala d’aquila piegata, mostra invece linee che richiamano un pendente

indossato da una delle Grazie rappresentate nel dipinto Allegoria della

primavera di Sandro Botticelli.

L’eclettismo che ha caratterizzato l’oreficeria italiana per tutto

l’Ottocento fino al primo decennio del Novecento è mostrato pienamente dalle

immagini dei pendenti che rientrano nella categoria definita “Originale di

Aemilia - Ars”. Le linee dei monili mostrano infatti l’influenza della

gioielleria francese Art Nouveau, ma anche un richiamo a Charles Robert

Ashbee, il più importante disegnatore di gioielli del movimento Arts and

Crafts inglese, mentre i disegni di due pendenti di soggetto dantesco,

ispirati ad altrettante terzine della cantica del Purgatorio, mostrano un

riferimento alla produzione di uno degli orafi italiani più innovativi del

periodo, il napoletano Vincenzo Miranda.

Nel paragrafo Altri disegni sono stati riuniti i disegni, bozzetti a colori

e fotografie d’epoca di gioielli, anche nella forma di medaglie celebrative,

e di una fibbia per cintura, spesso destinati a componenti della famiglia Cavazza: la cronologia presente, indicata dall’autore del disegno o

ricavabile dalle iscrizioni, va dal 1896 fino al 1930 ca. ma nessun

esemplare ricade nei termini di esistenza della Società.

Le note di esecuzione in corsivo presenti in alcuni, quali le medaglie a

pendente disegnate per celebrare il venticinquesimo anniversario del

matrimonio di Francesco e Lina Cavazza (26 aprile 1910), hanno permesso di

avanzare un’attribuzione ad Alfonso Rubbiani mentre i disegni di due

pendenti destinati alle consorti di due dei figli della coppia, Elvira

Belgrano Cavazza e Livia Colonna Cavazza, ancora realizzati in occasione

delle nozze, avvenute rispettivamente nel 1911 e nel 1930, si sono rivelati

la replica di esemplari realizzati dalla Società Aemilia Ars entro il 1903.

A cura Dott.ssa Francesca Ghiggini

|

|

I

disegni e le fotografie d'epoca di gioielli oggetto di questo studio fanno

parte della donazione effettuata nel 1994 al Museo della Tappezzeria

“Vittorio Zironi” di Bologna dalla signora Flavia Cavazza, che volle fare

qui pervenire una gran parte dei documenti di proprietà della nonna paterna,

la contessa Lina Bianconcini Cavazza, patronessa e direttrice del settore

Merletti e Ricami antichi della Società Aemilia Ars.

I

disegni e le fotografie d'epoca di gioielli oggetto di questo studio fanno

parte della donazione effettuata nel 1994 al Museo della Tappezzeria

“Vittorio Zironi” di Bologna dalla signora Flavia Cavazza, che volle fare

qui pervenire una gran parte dei documenti di proprietà della nonna paterna,

la contessa Lina Bianconcini Cavazza, patronessa e direttrice del settore

Merletti e Ricami antichi della Società Aemilia Ars.